Liebesbrief von Susette Gontard an Friedrich Hölderlin

Parallel zur Sonderausstellung ›Hölderlin liebt...‹, die Friedrich Hölderlin und seine Gedichte erstmals in Einfacher Sprache und Gebärdensprache zugänglich macht und dazu einlädt, den Dichter als großen Liebenden zu entdecken – einen Liebenden der Natur, der Wörter, der Freiheit und der Menschen –, zeigen wir vom 1. Juli bis 27. September 2021 einen Liebesbrief von Susette Gontard aus dem Hölderlin-Archiv der Württembergischen Landesbibliothek in Stuttgart. Die Schweizer Schriftstellerin Ilma Rakusa hat dazu einen Kommentar verfasst, der ebenso einfühlsam wie poetisch den Menschen und Empfindungen hinter dem Brief und seinem Manuskript nachspürt.

Briefe einer großen Liebe

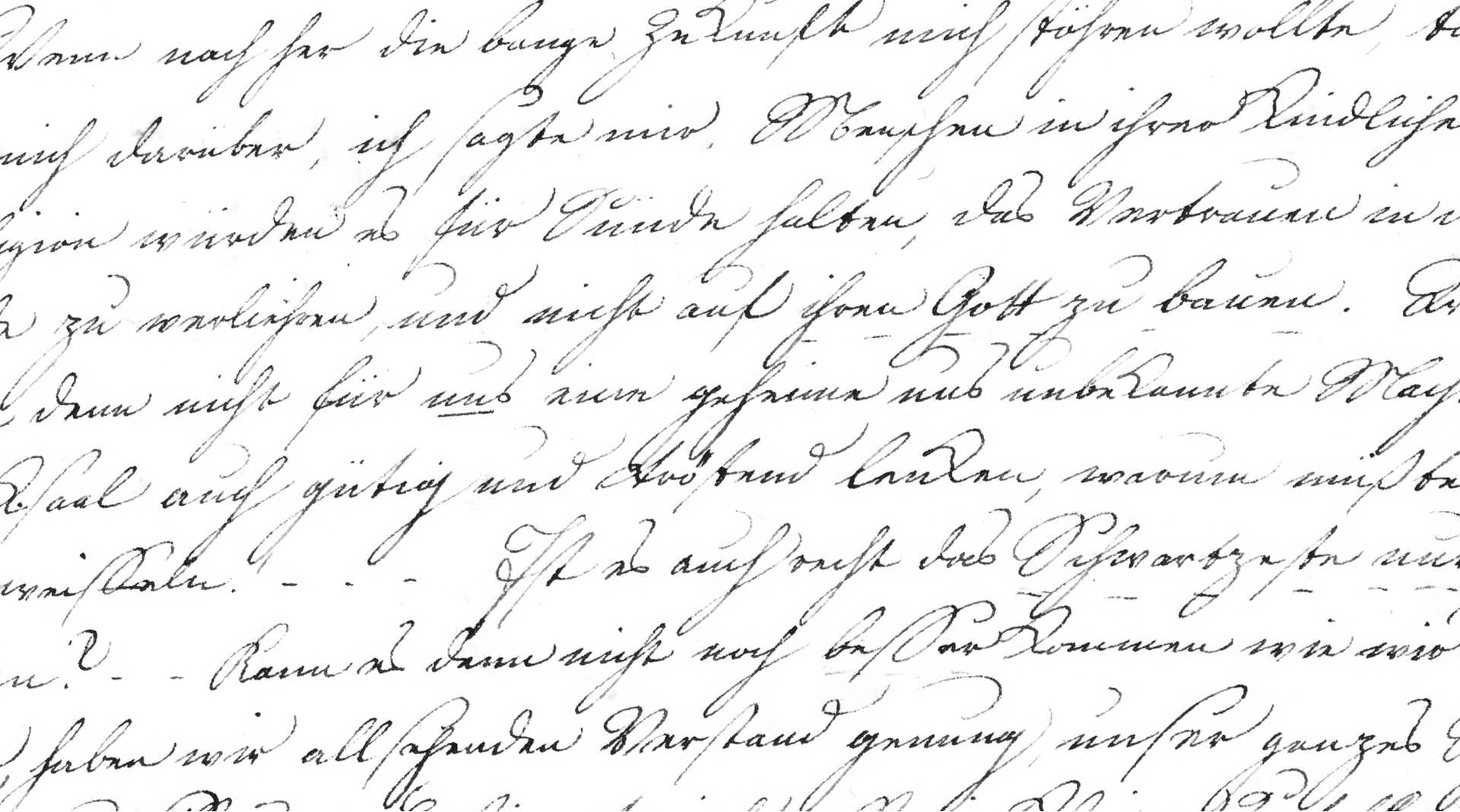

53 beidseitig beschriebene Briefseiten von Susette Gontard haben sich in Hölderlins Nachlass erhalten. Insgesamt 17 Briefe, die er mehr als seine eigenen literarischen Manuskripte behütet und stetig bei sich getragen hat. Selbst in seinem Reisegepäck nach Frankreich führte er sie mit sich. Zu einer Zeit, als der Briefwechsel schon über ein Jahr abgebrochen war. Bis dahin hatte Hölderlin die Liebesbeziehung zu der Ehefrau des Frankfurter Bankiers Gontard, in dessen Haushalt er beinahe drei Jahre lang als Hauslehrer verkehrte, vor Mutter und Schwester geheim gehalten. Doch beim Öffnen des vorausgeschickten Rückreisegepäcks aus Bordeaux – so erzählt es Hölderlins Neffe Fritz Breunlin dem Homburger Bibliothekar Johann Georg Hamel – entdeckte die Mutter in einem »geheimen Behälter [...] diese Briefschaften«.1 Die Papiere, sein so sorgsam beschützter Besitz, waren zum Gegenstand des Vorwurfs, der Bloßstellung, geworden. Man kann sich vorstellen, wie Hölderlin getobt haben muss – zumal er erst kurz zuvor die Nachricht vom Tod der Geliebten erhalten hatte. Die Briefe, die in feiner, geschwungener Handschrift und größtenteils mit Tinte auf kleinere Papierbögen im Quartformat geschrieben wurden, gewähren Einblicke in die Zeit nach Hölderlins Abschied aus dem Haus der Familie Gontard im September 1798. Ein Abschied, der nicht aus freien Stücken erfolgte – wenngleich er früher oder später unvermeidlich geworden wäre – und für die beiden wahrscheinlich nie ganz überwunden werden konnte. Sie dokumentieren ein Ringen zwischen Vernunft und Gefühl, zwischen der insgeheimen Erkenntnis, dass die Beziehung auf Dauer nicht bestehen kann, die Lebensverhältnisse und -entwürfe für den entscheidenden Schritt in eine gemeinsame Zukunft doch zu unterschiedlich und unvereinbar sind, und der fortdauernden Hingezogenheit und Sehnsucht, die einen endgültigen Kontaktabbruch immer wieder hinauszögern.

Büste der Susette Gontard, 1795 (Landolin Ohmacht, 1760-1834)

Susette Gontard, geborene Borkenstein, stammte aus einer wohlhabenden Hamburger Kaufmannsfamilie. Sie war ein Jahr älter als Hölderlin, das älteste von insgesamt vier Kindern, die nach dem Tod des Vaters im Haus der Großmutter aufgezogen wurden und von ihrer Mutter eine umfangreiche Bildung und Erziehung mitbekamen. Susette las französische Literatur, spielte Klavier, bekam Unterricht in Gesang und Tanz.2 Vor allem aber lernte sie Schreiben, wie aus der sauberen, geradlinigen Handschrift der Briefe mit ihren gewundenen Bögen unschwer zu erkennen ist: Über Seiten hinweg ist darin kaum eine Korrektur oder auch nur ein Tintenklecks auszumachen. Darüber hinaus spiegeln jene Briefe, in denen sie nach möglichst treffenden Worten für ihre Gedanken und Empfindungen sucht, aber auch die Belesenheit, den Sprachwortschatz sowie die Ausdrucks- und Reflexionsfähigkeit jener für diese Zeit ungewöhnlich gebildeten, geistreichen, ebenso empfindsamen wie auch starken und selbstbewussten Frau.

Mit 17 Jahren heiratete Susette den fünf Jahre älteren Geschäftsmann Jakob Friedrich Gontard und zog zu ihm nach Frankfurt. Als sie Hölderlin kennenlernt, ist die 27-jährige bereits Mutter von vier Kindern: dem 8-jährigen Henry, der 6-jährigen Henriette (ihr Rufname war Jette), der 5- jährigen Helene und der 4-jährigen Amalie (auch Male genannt). Sie hatte auch bereits Hölderlins 1794 veröffentlichtes ›Fragment vom Hyperion‹ gelesen: Ein Verehrer und zeitweiliger Liebhaber hatte es als Zeichen seiner Liebe für sie abgeschrieben.3 So mag es ihr tatsächlich als eine »geheime verkettung der Dinge«4 erschienen sein, als schließlich der Verfasser selbst um eine Stelle in ihrem Hause warb. Schon kurz nach ihrer ersten Begegnung, die mit Hölderlins Stellenantritt zum Jahreswechsel 1795/96 erfolgte, berichtet Hölderlin in den Briefen an seine engsten Vertrauten – den Bruder Karl und den Freund Christian Ludwig Neuffer – von einer Art Seelenverwandtschaft und inneren Vertrautheit zu jener Frau, in der »Lieblichkeit und Hoheit, und Ruh und Leben, u. Geist und Gemüth und Gestalt [...] Ein seeliges Eins«5 bilden.

Während sich die Entwicklung der Liebesbeziehung aus Hölderlins Briefen so zumindest auszugs- und ansatzweise mitverfolgen lässt, setzen die Briefe von Susette erst mit dessen Weggang aus Frankfurt ein. So lesen sich diese Briefe heute aufgrund ihres Überlieferungszustands ganz ähnlich wie Hölderlins Briefroman ›Hyperion‹: Als einseitiger Dialog. Denn während Hölderlin die Briefe der Geliebten bis zu seinem Tod im Jahr 1843 bei sich behielt und diese anschließend mehr oder minder vollständig6 über den Nachlass seines Bruders im Stuttgarter Hölderlin-Archiv geborgen werden konnten, müssen seine Briefe an Susette nach ihrem frühen Tod im Jahr 1802 wohl größtenteils vernichtet worden sein. Erhalten sind lediglich drei Briefe, ein Fragment und ein ihr gewidmetes Exemplar des ›Hyperion‹ mit Einträgen aus seiner Hand. So, wie in Hölderlins Roman lediglich die Briefe von Hyperion an den Freund Bellarmin, nicht aber dessen Antworten zu lesen sind, so kann auch der Briefwechsel zwischen Hölderlin und Susette nur einseitig aus den wenigen Passagen, in denen sie auf Vorausgegangenes Bezug nimmt, rekonstruiert werden. Alles Weitere muss indes aus Hölderlins literarischen Werken, den ihr zugewandten Gedichten und der maßgeblich durch den gemeinsamen Austausch vorangetriebenen Fortsetzung des ›Hyperion‹‑Romans, herausgelesen werden.

Darüber hinaus fehlt jenen in der Ausstellung gezeigten Briefseiten noch ein weiteres materielles Kennzeichen: Sie sind nicht auf das Format des Briefes gefaltet. Lediglich ein feiner, längsseitiger Knick ist darin auszumachen. Denn die Briefe wurden nicht, wie üblich, mit der Post verschickt, sondern in seltenen, vorsichtig vereinbarten Zusammenkünften übergegeben.

»Ich will Dir nun sagen, wie ich meine, daß wir es diesen Sommer machen können, um selbst unsere Briefträger zu seyn denn sie jemand anzuvertrauen ist würklich ein gewagter Entschluß, und wir haben auch beyde eine Art von Wiederwillen dagegen. Du kömmst also den 1sten Donnerstag im Monath wenn es schön Wetter ist, gehet es nicht, kömmst Du den nächsten und so immer nur an einem Donnerstag, damit das Wetter uns nicht irrt, Du kannst dann auch Morgend’s von H. . . weg gehen, und wenn es in der Stadt 10 Uhr schlägt, erscheinst Du, an der niedrigen Hecke, nahe bey den Pappeln, ich werde dann oben an meinem Fenster mich einfinden, und wir können uns sehen, zum Zeichen halte Deinen Stock auf die Schulter, ich werde ein weißes Tuch nehmen, schließe ich dann in einigen Minuten das Fenster, ist es ein Zeichen daß ich herunter komme, tuhe ich es aber nicht, darf ich es nicht wagen, Du gehest wenn ich komme, an den Anfang der Einfahrt nicht weit von der kleinen Laube [...], so deckt mich die Laube, und Du kannst wohl sehen ob von beyden Seiten niemand kömmt, um daß wir so viel Zeit gewinnen unsere Briefe durch die Hecke zu tauschen.« 7

Der ausgestellte Brief setzt unmittelbar nach einem solchen geheimen Treffen am 11. März 1799 ein, das ihnen eine zumindest kurze Begegnung und erneute Briefübergabe ermöglichte. In den drei Wochen bis zur nächsten Übergabe am ersten Donnerstag des Folgemonats hält Susette in den wenigen Stunden, in denen sie sich von ihren gesellschaftlichen Verpflichtungen sowie der Betreuung der Kinder und des Haushalts losreißen kann, ihren Alltag, ihre Gedanken und ihre Gefühle im Brief an den Geliebten wie in einer Art Tagebuch fest. Immer wieder lässt sie ihre Einträge mit einigen Gedankenstrichen enden und setzt wenige Tage später erneut ein. Der Brief ist nur unvollständig erhalten – in der Mitte fehlt ein Blatt oder Doppelblatt. Aus den Briefen spricht eine intime Vertrautheit. Anders als die Briefe, die Hölderlin mit der Post in die Heimat schickte, und die dort von der Mutter an die Schwester, die Großmutter und den Bruder oder von Freunden an weitere Freunde herumgereicht wurden, waren diese Briefe für niemand anderen als ihren Adressaten bestimmt und gerieten doch, wie Susettes Briefen zu entnehmen ist, immer wieder in falsche Hände. Doch Susette bleibt darüber erhaben.8 Und auch sonst zeichnet sich aus ihren Äußerungen das Bild einer durchaus selbstbewussten Frau ab. Sie ist es, die dem Geliebten Anweisungen gibt, die Pläne schmiedet und die Zusammentreffen organisiert. Er wandert dafür schon morgens in der Frühe die rund 30 Kilometer von Bad Homburg bis nach Frankfurt. Bei Wind und Wetter. Manchmal nur, um ihr einen Blick durchs Fenster zuzuwerfen.

Im Mai 1800 bricht der Briefwechsel schließlich doch ab. Hölderlin hat den Entschluss gefasst, in die Heimat zurückzukehren. Der letzte, in Hölderlins Nachlass überlieferte Brief von Susette Gontard nimmt bereits vorweg, dass es diesmal tatsächlich das letzte Treffen sein könnte: »Wirst Du morgen kommen? mein Theurer! Ich glaube es und doch mag ich mich nicht darauf verlassen, mein Sehnen möchte dann zu gewaltsam bleiben, wenn ich Dich nicht mehr sehen sollte.«9

Zugleich versichert sie ihm ihre Stärke, schlägt vor, den Briefwechsel auf halbjährige Nachrichten zu reduzieren, bestärkt nochmals ihre Liebe und Zuversicht in ein Wiedersehen in unbestimmter Zeit. Der Abschiedsgruß dagegen klingt doch sehr endgültig: »Leb wohl! Leb wohl! der Segen / sey mit Dir.«10 Zur Materialität des Briefes ist in der Frankfurter Hölderlin-Ausgabe vermerkt: Mit »Bleist[stift]; Tränen«.11

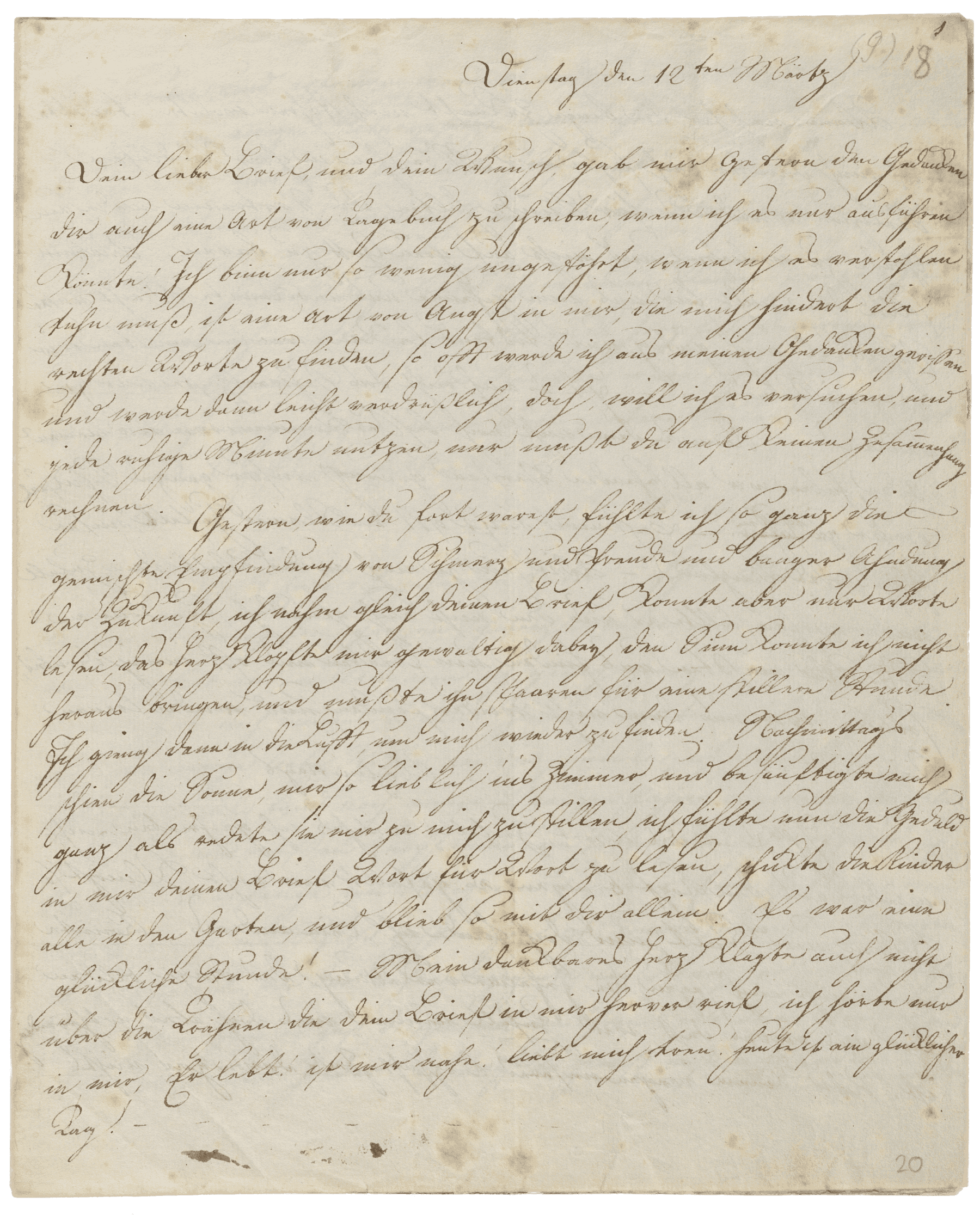

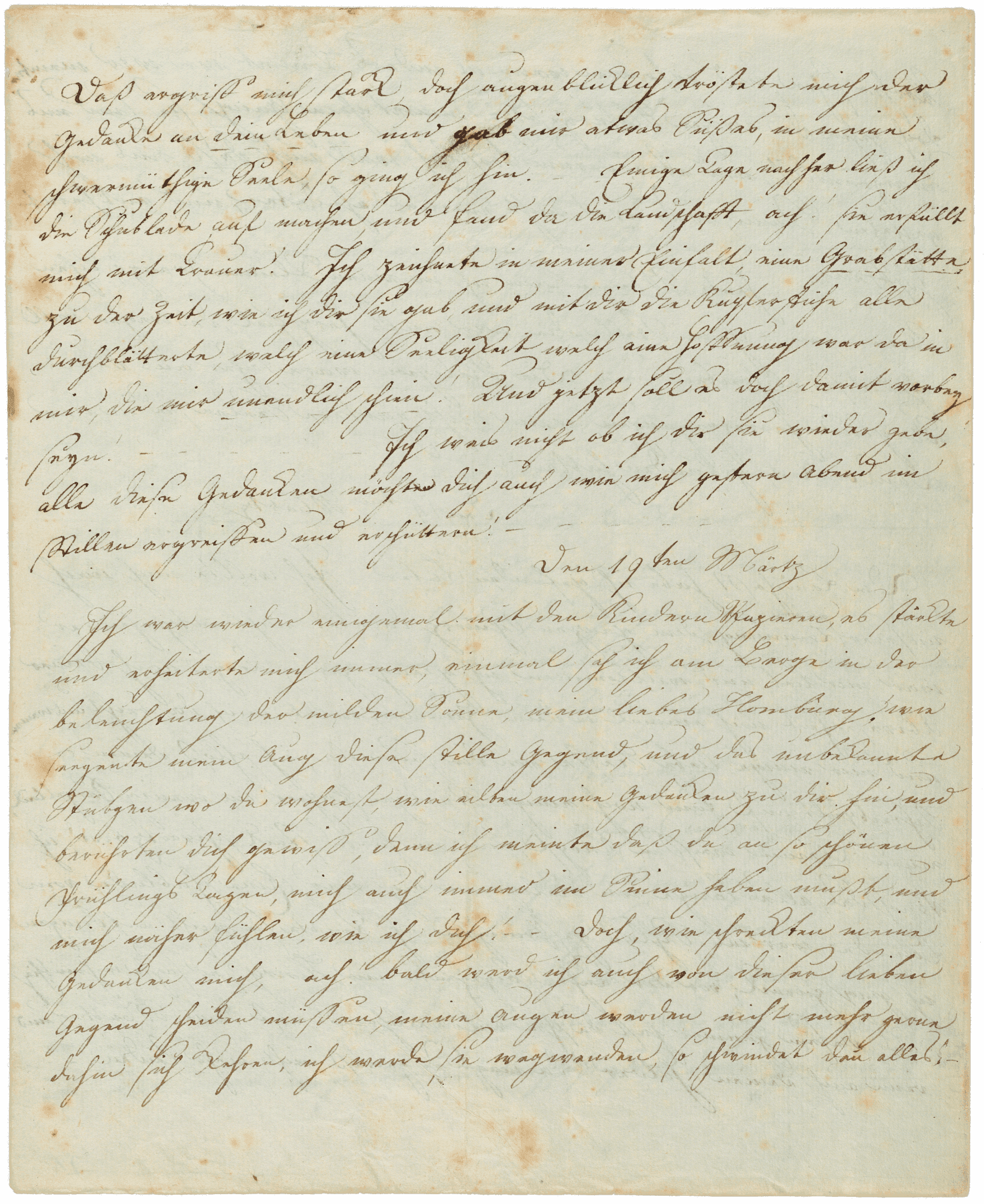

Susette Gontard an Friedrich Hölderlin, Frankfurt am Main 1799

Brief von Susette Gontard an Friedrich Hölderlin aus dem Hölderlin-Archiv der Württembergischen Landesbibliothek.

Dienstag den 12ten Märtz

Dein lieber Brief, und Dein Wunsch, gab mir gestern den Gedanken Dir auch eine Art von Tagebuch zu schreiben, wenn ich es nur ausführen könnte! Ich binn nur so wenig ungestöhrt, wenn ich es verstohlen tuhn muß, ist eine Art von Angst in mir, die mich hindert die rechten Worte zu finden, so offt werde ich aus meinen Gedanken gerissen und werde dann leicht verdrüßlich, doch, will ich es versuchen, und jede ruhige Minute nutzen, nur mußt Du auf keinen Zusammenhang rechnen. Gestern, wie Du fort warest, fühlte ich so ganz die gemischte Empfindung von Schmerz und Freude und banger Ahndung der Zukunft, ich nahm gleich Deinen Brief, konnte aber nur Worte lesen, das Herz klopfte mir gewaltig dabey, den Sinn konnte ich nicht heraus bringen, und mußte ihn spaaren für eine stillere Stunde. Ich gieng dann in die Lufft, um mich wieder zu finden. Nachmittag’s schien die Sonne, mir so lieblich in’s Zimmer, und besänftigte mich ganz als redete sie mir zu mich zu stillen, ich fühlte nun die Geduld in mir Deinen Brief Wort für Wort zu lesen, schickte die Kinder alle in den Garten, und blieb so mit Dir allein. Es war eine glückliche Stunde! – Mein dankbares Herz klagte auch nicht über die Trähnen die Dein Brief in mir hervor rief, ich hörte nur in mir, Er lebt! ist mir nahe! liebt mich treu! heute ist ein glücklicher Tag! – – – – –

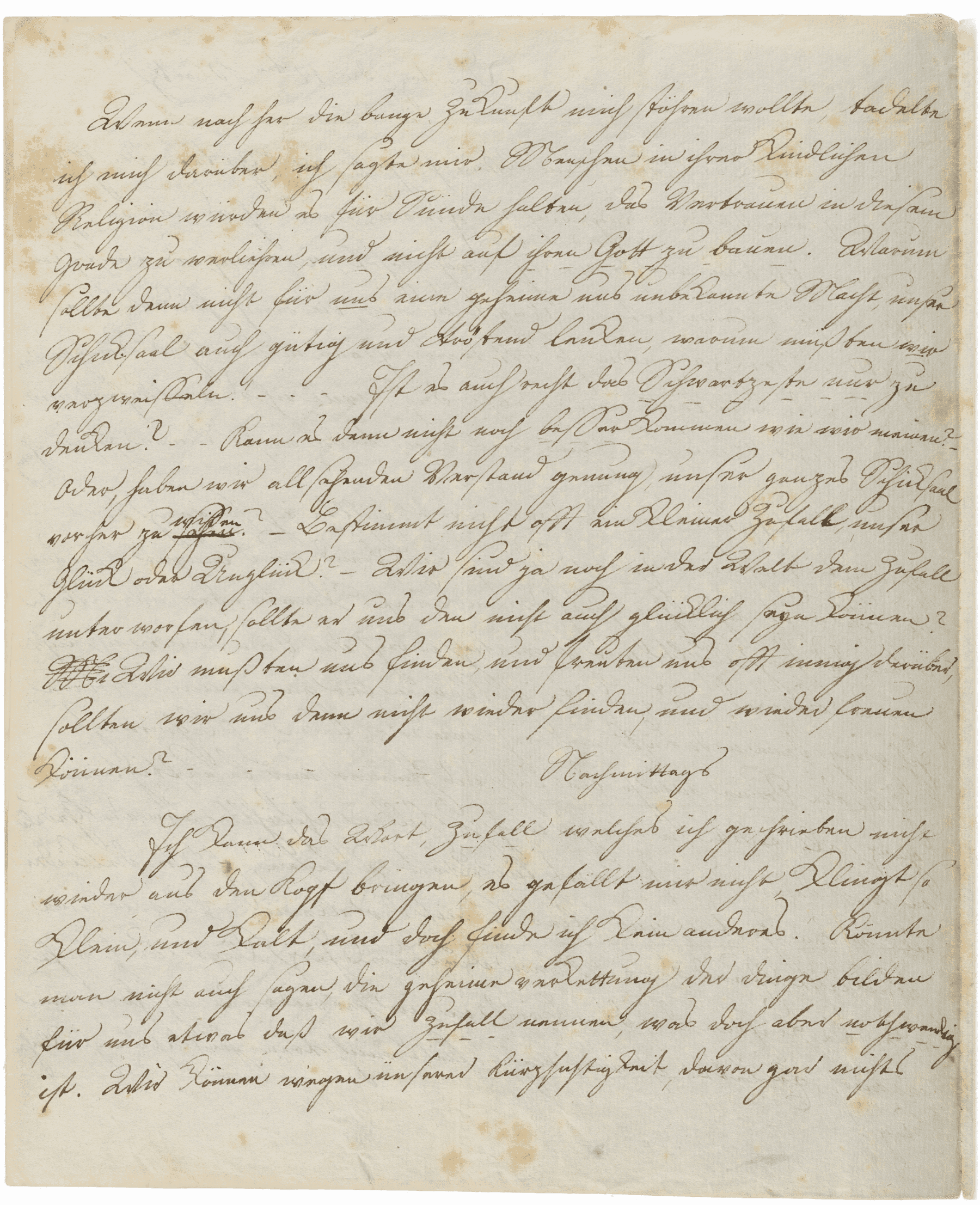

Wenn nach her die bange Zukunft mich stöhren wollte, tadelte ich mich darüber, ich sagte mir, Menschen in ihrer kindlichen Religion würden es für Sünde halten, das Vertrauen in diesem Grade zu verliehren, und nicht auf ihren Gott zu bauen. Warum sollte denn nicht für uns eine geheime uns unbekannte Macht, unser Schicksaal auch gütig und tröstend lenken, warum müßten wir verzweiffeln! – – – Ist es auch recht das Schwartzeste nur zu denken? – – Kann es denn nicht noch besser kommen wie wir meinen? – Oder, haben wir allsehenden Verstand genung, unser ganzes Schicksaal vorher zu wissen? – Bestimmt nicht offt ein kleiner Zufall, unser Glück oder Unglück? – Wir sind ja noch in der Welt dem Zufall unterworfen, sollte er uns den nicht auch glücklich seyn können? Wir mußten uns finden, und freuten uns offt innig darüber, sollten wir uns denn nicht wieder finden, und wieder freuen können? – – – –

Nachmittags

Ich kann das Wort, Zufall welches ich geschrieben nicht wieder aus den Kopf bringen, es gefällt mir nicht, klingt so klein, und kalt, und doch finde ich kein anderes. Könnte man nicht auch sagen, die geheime verkettung der Dinge bilden für uns etwas daß wir Zufall nennen, was doch aber nothwendig ist. Wir können wegen unserer Kurzsichtigkeit, davon gar nichts vorher sehen, und erstaunen wenn es anders kömmt wie wir meinten. Doch gehen die ewigen Naturgesetze immer ihren Gang, sie sind uns unergründlich, und eben darum tröstlich, weil auch daß uns noch geschehen kann, was wir nicht einmal ahndeten, und entfernt hofften. Heute Morgen fand ich in einen kleinen Französischen Roman, eine schöne Stelle, die mir auf’s Herz fiel, deswegen will ich Dir sie abschreiben. »Die Religion, wäre sicher aus dem Unglück hervorgegangen, wenn nicht zärtere Seelen sie in der Dankbarkeit, gefunden hätten.« – – – –

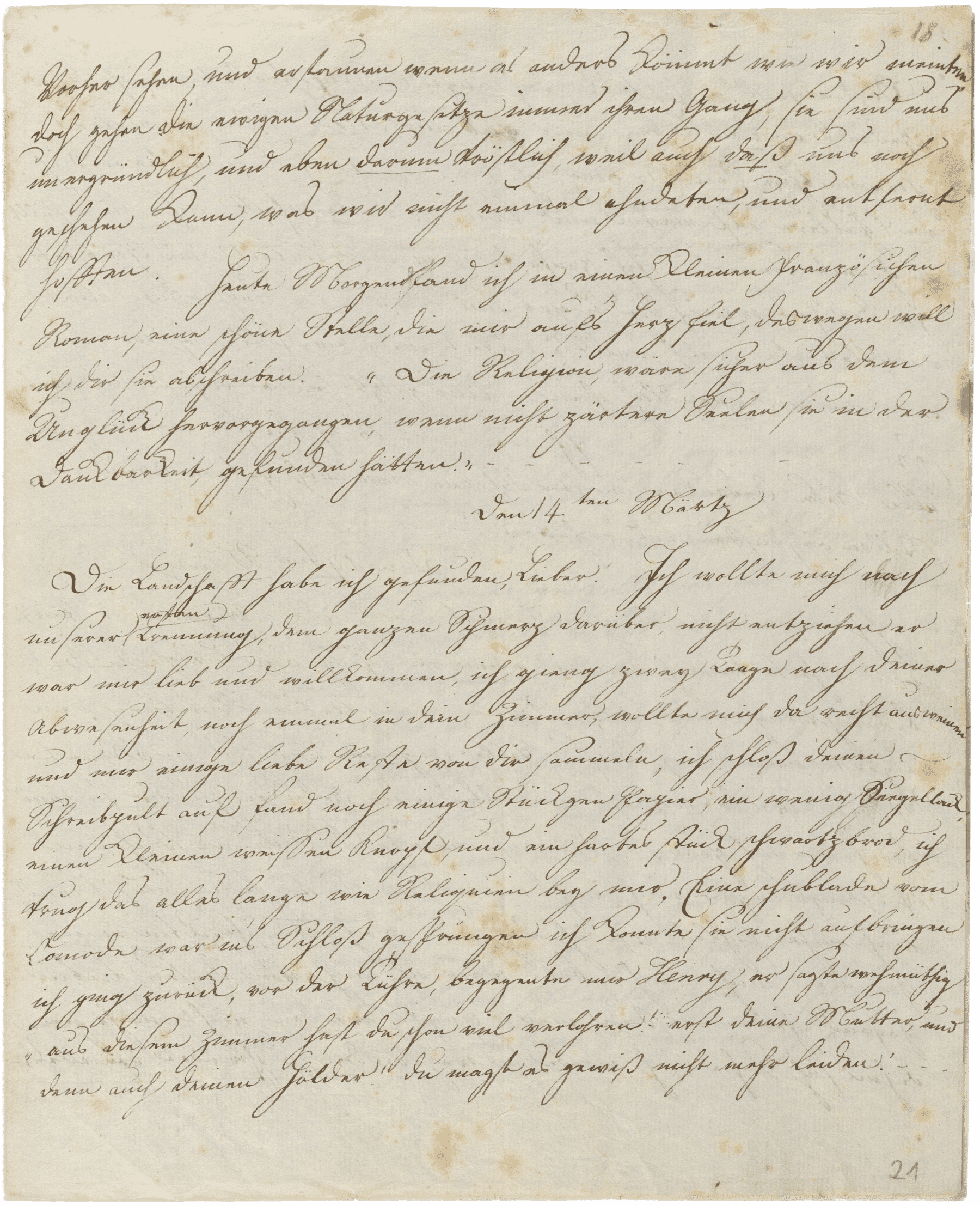

Den 14ten Märtz

Die Landschafft habe ich gefunden, Lieber! Ich wollte mich nach unserer ersten Trennung, dem ganzen Schmerz darüber, nicht entziehen er war mir lieb und willkommen, ich gieng zwey Taage nach Deiner Abwesenheit, noch einmal in Dein Zimmer, wollte mich da recht ausweinen und mir einige liebe Reste von Dir sammeln, ich schloß Deinen Schreibpult auf fand noch einige Stückgen Papier, ein wenig Siegellack, einen kleinen weißen Knopf, und ein hartes stück schwartzbrod, ich trug das alles lange wie Reliquien bey mir. Eine schublade vom Comode war in’s Schloß gesprungen ich konnte sie nicht aufbringen ich ging zurück, vor der Tühre, begegente mir Henry, er sagte wehmüthig »aus diesem Zimmer hast Du schon viel verlohren! erst Deine Mutter, und dann auch Deinen Hölder! Du magst es gewiß nicht mehr leiden!« – – – Daß ergriff mich stark, doch augenblicklich tröstete mich der Gedanke an Dein Leben und gab mir etwas Süßes, in meine schwermüthige Seele, so ging ich hin. – – Einige Tage nach her ließ ich die Schublade auf machen, und fand da die Landschafft, ach! sie erfüllt mich mit Trauer! Ich zeichnete in meiner Einfalt, eine Grabstätte, zu der Zeit, wie ich Dir sie gab, und mit Dir die Kupferstiche alle durchblätterte, welch eine Seeligkeit welch eine Hoffnung war da in mir, die mir unendlich schien! Und jetzt soll es doch damit vorbey seyn! – – – – – Ich weis nicht ob ich Dir sie wieder gebe, alle diese Gedanken möchten Dich auch wie mich gestern Abend im Stillen ergreiffen und erschüttern! – – – – –

Brief von Susette Gontard an Friedrich Hölderlin aus dem Hölderlin-Archiv der Württembergischen Landesbibliothek.

Den 19ten Märtz

Ich war wieder einigemal mit den Kindern Spazieren, es stärkte und erheiterte mich immer, einmal sah ich am Berge in der beleuchtung der milden Sonne, mein liebes Homburg, wie seegente mein Aug diese stille Gegend, und das unbekannte Stübgen wo Du wohnest, wie eilten meine Gedanken zu Dir hin, und berührten Dich gewiß, denn ich meinte daß Du an so schönen Frühlings Tagen, mich auch immer im Sinne haben mußt, und mich näher fühlen, wie ich Dich! – – Doch, wie schreckten meine Gedanken mich, ach! bald werd ich auch von dieser lieben Gegend scheiden müssen, meine Augen werden nicht mehr gerne dahin sich kehren, ich werde sie wegwenden, so schwindet denn alles! – ...

Zitiert nach: MA 2, S. 750-753.

Ilma Rakusa: ›Über einen Brief von Susette Gontard‹

Ein Brief oder mehrere? Ein Tagebuch oder nicht? Sie möchte alles sagen, die leidende Geliebte, und spürt, wie sie aus Kummer nichts auf die Reihe kriegt. Keine zusammenhängende Erzählung, kein Befindlichkeitsprotokoll, nur Momentaufnahmen eines untröstlichen Alltags, in dem alles zerfasert und zerbricht. Weil er nicht da ist, der Hölder, und eine Wiedervereinigung nicht in Sicht. Verheiratet, vier Kinder, wohlsituierte Bankiersgattin, da kann sie sich eine außereheliche Beziehung nicht leisten. Der Preis wäre zu hoch, der gesellschaftliche Skandal untragbar. Was Flauberts ›Emma Bovary‹ oder Tolstojs ›Anna Karenina‹ riskieren werden, kommt für sie nicht in Frage. Die Ausweglosigkeit drückt ihr aufs Gemüt. Die Gedanken zerstieben in alle Richtungen. Nicht einmal Lesen gelingt. Und woher die Ruhe nehmen, um wenigstens ein paar Sätze zu formulieren, die mehr sind als armseliges Gestammel. Immer wieder setzt sie an, immer wieder versichert sie den Andern ihrer Liebe, bittet um Nachsicht für ihre Unkonzentriertheit, und beschuldigt sich der Schwarzseherei. Vielleicht ist es Fügung des Schicksals, was ihnen zustößt, vielleicht höherer Zufall (obwohl sie das Wort ›Zufall‹ nicht mag), vielleicht kann aus der Not doch noch etwas Positives hervorgehen, wer weiß? Sie möchte es glauben, unbedingt. Sie möchte nicht undankbar erscheinen. Wie groß ist das Glück, das sie für einander waren. Ein Geschenk des Himmels. Davon will sie zehren, so gut es geht.

Um dem Fernen nahe zu sein, durchstreift sie das Zimmer, das er früher bewohnte, durchwühlt die Schublade seines Schreibpults. Ein Knopf, etwas Siegellack, vertrocknetes Schwarzbrot. Anrührend, wie die Gegenstände (»Reliquien«) zu sprechen beginnen. Bis es schmerzt und unverhofft Sohn Henry in der Tür steht. Sie muss ja alles im Geheimen tun, will sie sich nicht verraten. Kein Wort an keinen. Verstellung und Verschwiegenheit verstärken die Einsamkeit, das eigene Innere wird zum Verlies. Aber da sind die täglichen Pflichten, die Kinder. Ablenkung oder Last? Der Jüngsten, Male, bringt sie das Stricken bei und beobachtet die flinken Händchen. Das tut gut. Doch bei der eigenen stummen Handarbeit gerät sie ins Sinnieren und Träumen. Wenn er nur da wäre, der Hölder. Wenn und nochmals wenn. Das Träumen kennt kein Ende. Wenigstens dies kann ihr keiner nehmen.

Wie empfindsam sie ist, zeigt ihre feine, geneigte Handschrift. Die musische Linienführung. Die ästhetische Anordnung der Zeilen auf dem Papier, mit ausgewogenen Zwischenräumen. Schwungvoll die Unter- und Oberlängen der Buchstaben, sie deuten auf innere Leidenschaft hin. Empfindsamkeit, gepaart mit Schönheit, ist das, was ihre Strahlkraft ausmacht und den Dichter für sie einnahm. Neben ihrer Bildung und außergewöhnlichen Belesenheit. Doch in ihrem über Wochen sich hinziehenden Tagebuch-Brief ist von Lektüre kaum die Rede. Umso mehr von ihrer Empathie für den Geliebten. Sie wünscht ihm Freunde, denen er sich mitteilen kann, denn er sei zu reich an Kräften, um für sich zu bleiben, und Unverstandensein mache ihn missmutig. Nur möge er sich richtige Freunde aussuchen, nicht falsche. Sie kennt sein Herz, seine Bedürfnisse. Und spürt auch, dass sie selber Entlastung von ihrer Einsamkeit braucht. Doch kaum begibt sie sich in Gesellschaft, um »gleichgültige Gespräche« zu führen, erkennt sie darin Täuschung und zieht sich wieder in ihr Inneres zurück, das Refugium und Leere zugleich ist.

All dies, ihr Denken, Fühlen und Tun, hält sie fragmentarisch fest, ohne Selbstmitleid oder den leisesten Vorwurf an wen auch immer. Weder Auflehnung, Empörung noch Hader sprechen aus ihren Worten. Mit Tapferkeit erträgt sie ihre Aufgewühltheit, das Leiden, das ihr Leben so hartnäckig grundiert. Sie vermisst ihn, sie liebt ihn, sie möchte es ihn wissen lassen, mehr kann sie nicht tun. Oder doch: das nächste Wiedersehen planen, die heimliche Briefübergabe. Von Homburg schafft es der Geliebte in einem dreistündigen Fußmarsch, auf ihrem Sommersitz, dem Adlerflychtschen Hof, zu sein. Er kennt das Grundstück, den Garten, das Haus. Es werden Zeiten und Zeichen vereinbart, eine ausgeklügelte Strategie. Intrigenhaft das Ganze und darum beschämend für beide, dennoch bleibt nichts anderes übrig, will man vermeiden, dass der Kontakt auffliegt. Sie klammert sich an die Hoffnung, als wäre sie das höchste Gut. Und lebensrettend. Während ihr Puls beim bloßen Gedan ken, dass Hölder in der Laube auftaucht, zu rasen beginnt.

Traurige Nutzlosigkeit solcher Pläne. Denn sie taugen nur für Illusionen. Auf die Länge lässt sich diese nervenaufreibende Trickserei nicht aufrechterhalten. Die Seele wird müde, der Geist erlahmt, das robuste Alltagsleben fordert seinen Tribut. Keine Träumereien, bitte! Am Ende winkt der definitive Abschied. Jedenfalls in der realen Welt. Ich frage mich, was Susette mehr quälte: die Absenz des Geliebten, die immer unwiderruflicher wurde, oder die Entfremdung von dem Gatten und der Gesellschaft. Das Sehnen oder die Gewissensqual. Wunsch und Pflicht, Liebe und Moral standen in offenem Konflikt. Klar, was das Gebotene war, nur schwer, es zu akzeptieren. Denn, so Blaise Pascal in seinen ›Pensées‹:

»Le coeur a des raisons, que la raison ne connaît point«,12

»Das Herz hat Gründe, die der Verstand nicht kennt.« 12

Ja, Susette wirkt trotz echter oder vorgetäuschter Disziplin zerrüttet, ihre sprichwörtliche Ruhe scheint dahin. Sie funktioniert, als wäre sie unbeteiligt an dem, was sie tut. Nur momenthaft blitzt Freude auf, etwa wenn sie sich ein Kleid näht, das dem Geliebten gefallen würde. Ansonsten Öde, Einsamkeit, bange Ahnung. Susette litt nach heutigem Sprachgebrauch nicht nur an Liebeskummer, sondern an einer Depression.

Und Hölderlin? Lässt seine idealische Diotima, Inbegriff von Reinheit und Schönheit, auch Rückschlüsse auf die leidende Susette zu? Hinweise gibt es, wenn Diotima an Hyperion schreibt: »Ich bin auch selbst ganz anders, wie sonst. Mir mangelt der heitre Blik in die Welt und die freie Lust an allem Lebendigen.«13 Vorangegangen ist der Abschied aus höherer Räson, damit der Geliebte seine Mission erfüllen konnte. Das nennt sich edler Verzicht, während Hyperion die Trennung schon aufgrund der Eigen- dynamik der Liebe für unausweichlich hielt:

»Ich seh’, ich sehe, wie das enden muss. Das Steuer ist in die Woge gefallen und das Schiff wird, wie an den Füßen ein Kind, ergriffen und an die Felsen geschleudert.«14

Tragik jeder großen Liebe, dass sie an der Realität zerschellen muss. Um in der Vorstellung umso prächtiger zu überleben:

»...und alles Getrennte findet sich wieder.«15

Hölderlin transzendierte sein Diotima-Erlebnis in Dichtung, Susette Gontard verschrieb sich unfreiwillig-pragmatisch ihrem Geschick. Zwei Jahre nach der definitiven Trennung vom Geliebten verlor sie die Lebenskraft. Geschwächt von Tuberkulose starb sie 1802 an Röteln, gerade mal dreiunddreißig Jahre alt. Zufall, Fügung, Nemesis? Wir wissen es nicht. Aber wir sind voll Bewunderung für das, was sie war: eine außergewöhnliche Frau.

Über die Autorin

Ilma Rakusa

Ilma Rakusa (*1946) studierte Slawistik und Romanistik in Zürich, Paris und St. Petersburg. Sie lebt als Schriftstellerin, Kritikerin und Übersetzerin in Zürich. Ihr literarisches Werk umfasst Lyrik, Erzählungen, Essays und das Erinnerungsbuch ›Mehr Meer‹, 2020 erschien in der Grazer Literaturzeitschrift ›manuskripte‹ ihr Gedichtzyklus ›Corona mit Hölderlin‹. Sie erhielt zahlreiche Preise, u.a. den Adelbert-von- Chamisso-Preis (2003), den Schweizer Buchpreis (2009), den Berliner Literaturpreis (2017) und den Kleist-Preis (2019), und ist Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung.

- Johann Georg Hamel, zitiert nach: Hölderlin: Sämtliche Werke, hrsg. von Friedrich Beißner, Bd. 7.1.: Briefe an Friedrich Hölderlin. Dokumente 1770-1793, hrsg. von Adolf Beck, Stuttgart 1968 (= StA 7.1.), S. 106.↩

- Vgl. Ursula Brauer: Hölderlin und Susette Gontard, Hamburg 2002, S. 23-26.↩

- Vgl. ebd. S. 31 f.↩

- Susette Gontard an Friedrich Hölderlin am 12. März 1799, in: Friedrich Hölderlin: Sämtliche Werke und Briefe, hrsg. von Michael Knaupp, Bd. 2, München 2019 (= MA 2), S. 752.↩

- Friedrich Hölderlin an Christian Ludwig Neuffer am 10. Juni 1796, in: MA 2, S. 624.↩

- Einige sind nur fragmentarisch überliefert.↩

- Susette Gontard an Friedrich Hölderlin am 4. April 1799, in: MA 2, S. 757.↩

- Vgl. Susette Gontard an Friedrich Hölderlin im Januar 1799: »Und beyde mal kam Dein Brief in unrechte Hände, sie wurden mir aber sogleich übergeben und es hatte weiter keine Folgen als daß ich 8 Tage die gewohnte Begegnung dulden mußte...«, in: MA 2, S. 740.↩

- Susette Gontard an Friedrich Hölderlin am 7. Mai 1800, in: MA 2, S. 864.↩

- Ebd. S. 866.↩

- Friedrich Hölderlin: Sämtliche Werke. Frankfurter Ausgabe, Bd. 19: Stammbuchblätter, Widmungen und Briefe II, hrsg. von D. E. Sattler und Anja Ross, Frankfurt a.M. 2007, S. 451.↩

- Blaise Pascal: Pensée 477, in: ders.: Oeuvres complètes, Paris 1954, S. 1221.↩

- Friedrich Hölderlin: Hyperion, in: MA 1, S. 718.↩

- Ebd., S. 680.↩

- Ebd., S. 760.↩